それはまた別{の/な}話

この記事はアドベントカレンダー企画「言語学な人々Advent Calendar 2024 Annex」9日目の記事である。

授業をしている教室の目の前に下の掲示が出ていた。

何か事情があってトイレが使えないということだけど,気になったのは「別なトイレ」である。

「別」はたぶん「の」を使って名詞修飾することが多いけど,写真のように「な」を使うのも見る。なんというか,自分でも使いそうになる,もしくは使うのだけどすぐに言い換える類の表現だと思う(自分の過去のツイートを検索したら「別な」がヒットしなかったのには驚いたけど)。

たしか学部時代に形容動詞と名前は付いているけど活用なんかを見る限り名詞っぽいからいっそ形容名詞と呼んだ方がいいんだろうねというような話を聞いたことがあってぼんやりと気にはなっていた(気になって調べたら影山太郎(1993)『文法と語形成』に書いてある)。

類例があまり浮かばないけれど,「問題の本」と「問題な本」のようなのがいくつか出そうではある。ちなみにこれは村木新次郎(2012)が第三形容詞と呼んでいるものだそうだ*1。今のところどちらも「の」が良くて「な」が(ちょっと)違和感というケースだけど,他のもそうなのだろうか。

このような「な」と「の」のゆれに関しては阿部志野歩さんたちによる網羅的な報告があった。

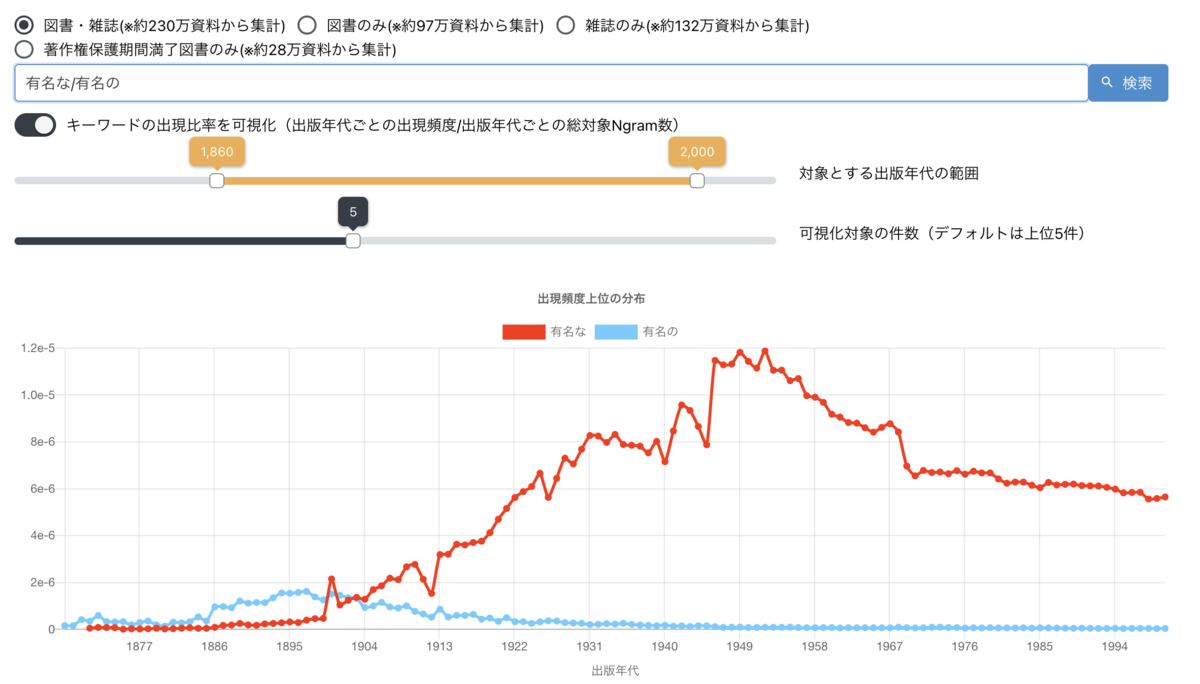

ではナ〜ノのゆれは歴史的にどうだったのかと思いNDL Ngramで見たところ,「有名な/の」の結果を見て「え?」となった。というのも,かつては「有名の」の方が多かったのである。

偶然かと思ったらそうでもなく,「高価」や「正直」でも同じようなことが起きていた。

「有名」は少し早いが「高価」「正直」は1913年あたりが境目である。この前後に言語的に何が起きたのかまでは分からないが,こうした日本語の変化は知らなかったのでけっこう驚いた。

文献を調べてみると永澤済さん(上智大)が「漢語「-な」型形容詞の伸張 : 日本語への同化」という論文を書かれていた。

repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jpこの論文によると,1917年から25年にかけて「-さ」の名詞用法(「偉大さ」)も増大しており,このあたりが漢語の日本語への同化・定着した時期なのだとしている。私の関心はむしろなぜこの時期だったのか,言語状況として何があったのか(印刷物の数とか)なのだけど,他の現象と並行的な点はやはり興味深い。

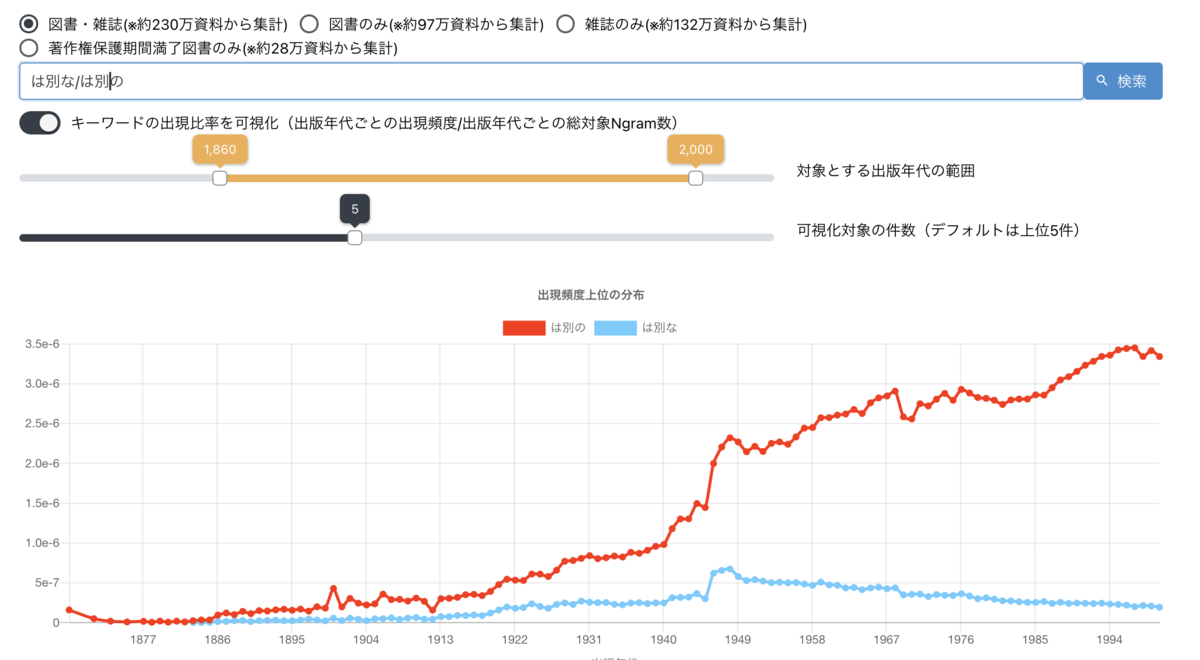

ちなみに「別」はどうかというと次のようになっている。

やはり別の話だったようで(そもそもこっちは「の」>「な」だし)。

*1:岡田一祐さんに教えていただきました。ありがとうございます。

父なる音?

この記事はアドベントカレンダー企画「言語学な人々」2024の第1日の記事である。

ふと思った。

分節音って母音と子音て呼ぶけど,どうして母と子なんだろう?

はじめは冗談のつもりでTwitterに書いて消費しようと思ったのだけど,戯れに念のため国デジ(現在は国立国会図書館デジタルコレクション)で「父音」を調べたら検索結果に千件以上出てきた。

もちろん漢字二字なので関係ないのもわんさかありそうだけど,最初の結果が『大日本実業学会第1期商科講義 朝鮮語』という思い切り語学書で,ということは実在したの?となりさらに調べた。

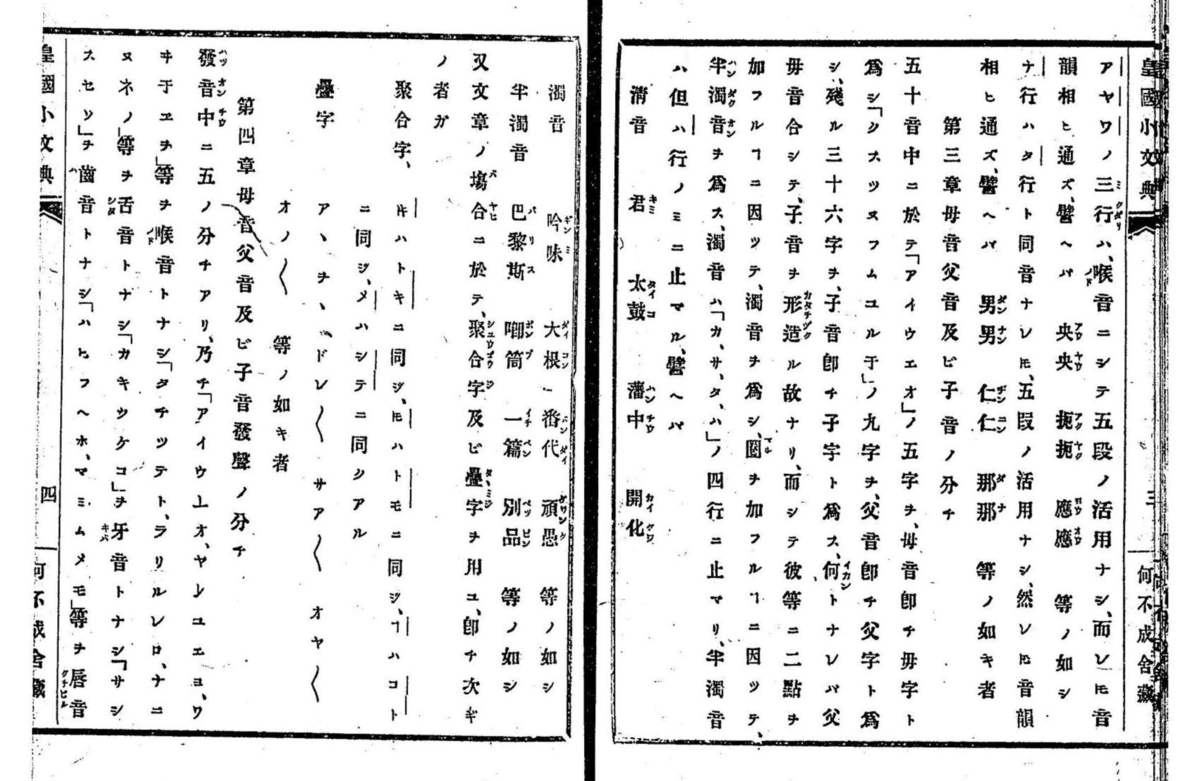

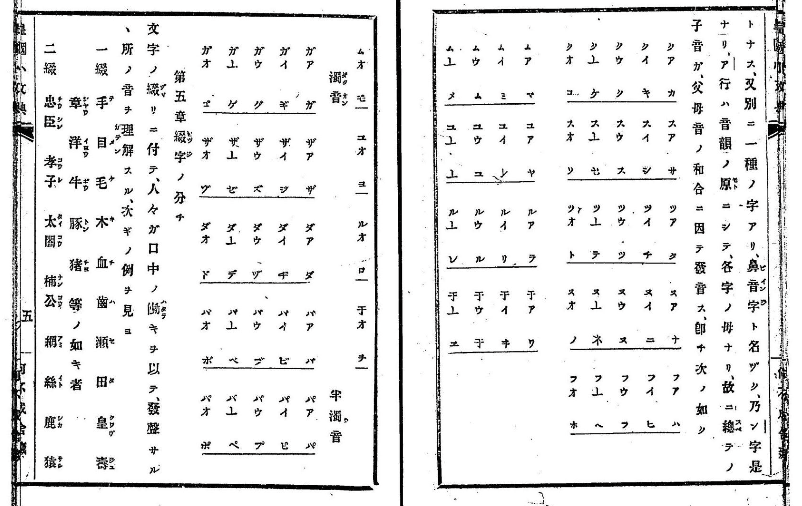

すると,日本語の五十音を父音と母音で解説している『皇国小文典』(渡辺益軒,1874年)がヒットした。

なるべく原文の感じを保ちつつ読みやすくするために適宜現代語に変える。

第3章母音父音及び子音の分かち

五十音中において「アイウエオ」の5字を,母音すなわち母字となし,「クスツヌフムユル于(wu)」の9字を,父音すなわち父字となし,残る36字を,子音すなわち子字となす。なぜなら,父母音合わせて,子音を形作るからである。そうして彼らに2点を加えることによって濁点をなし,丸を加えることによって半濁音をなす。濁音は「カ,サ,タ,ハ」の4行に止まり,半濁音はただハ行のみに止まる。例えば

清音 君(キミ) 太鼓(タイコ) 藩中(ハンチウ) 開化(カイクワ)

濁音 吟味(ギンミ) 大根(ダイコン) 番代(バンダイ) 頑愚(グワング) 等のごとし

半濁音 巴黎斯(パリス) 喞筒(ポンプ) 一篇(イチペン) 別品(ベッピン) 等のごとし

(後略)

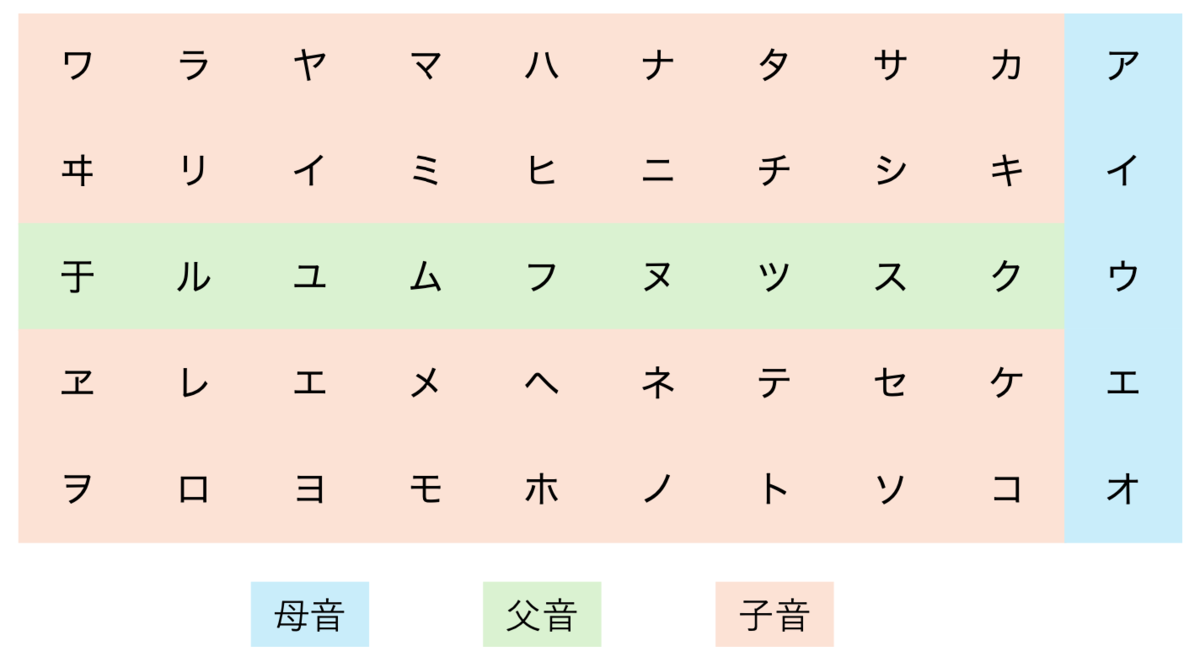

つまり50音図にすると次のようになる(水色=母音,緑色=父音,赤色=子音)。

この分け方では母音は分かりやすく,カ行以降はウ段だけが父音になっている。仮名単位(=モーラ。かつては音節が一般的)をさらに細かく分ける習慣(文字)が一般的でないと考えると,現代の子音のことを父音と呼び,最も目立たないウ段でもって表し,父音と母音の組み合わせによってできるモーラが子音ということになる。すなわち「モ」の場合は次のようになるというわけだ。

子音(モ)=父音(ム)+母音(オ)

実際上のテキストの続きを見るとそのような説明がある。

ア行は音韻のもとにして,各字の母なり。ゆえに全ての子音が,父母音の和合によって発音す。すなわち次の如くなり。

クア カ|スア サ|ツア タ|ヌア ナ|フア ハ

クイ キ|スイ シ|ツイ チ|ヌイ ニ|フイ ヒ

(後略)

これ,「モ」などはいいが,「ト」では「ツ」+「オ」となってかなり変な感じがする。それでも当時,ちゃんと「子音」がそれなりに知覚され,文法書に記されていたのは意外ではあるし,水準の高さをうかがわせる。

さて,ここまで偉そうに書いてきたが,当然これは探せばちゃんと現代(?)の文献にも紹介されている。まずは日国。

ふ‐いん【父音】

〘 名詞 〙 =しいん(子音)

[初出の実例]「英の Consonant を、子音、又は、父音(フイン)など訳するあるは、非なり」(出典:広日本文典別記(1897)〈大槻文彦〉一七)

なんと私の探したものの方が少し古かった(国デジあるある)。ただ父音の説明はこちらのほうが充実している。

また,『音声学大辞典』という日本音声学会が1976年に出した辞典(全963ページ!)があり,その「子音」の項には歴史的経緯が詳しく記されている。

解説 言語音の二大分類の一つで母音に対立しており,さらに中間に半子音(または半母音)が介在することになる。浴革語源は英仏独とも,古ラテンの con- (together)+sonāre (to sound)であるから,「母音」(sonāre = vowel)に「共鳴」する音の意である。インドでは「摩多」(vowel),「体文」(consonant)であるが、前者は物を生み出す母,後者は働きに通ずる義である。シナでは「韻」がvowelに当り,「声」がconsonantに当り、両者を合せて「声韻学」がphoneticsとなる。日本では古くは、シナに倣って「音韻学」とか「声音学」などと言っていたのであるが、明治期に西洋流が輸入翻案せられて,vowelが「母」consonantが「父」または「子」で,漸次「母音」「子音」とされ,音声学協会時代には読み方も一定されて「ボイン」「シイン」となったのである。その記録によれば,

明治19年「母」「子」…英語発音秘訣,菊地武信

明治26年「母音」「父音」…音声論,林甕臣*1

明治35年「母音」「父音」…英語発音学,片山寛

明治35年「母音」「父音」…国語声音学,平野秀吉

明浴39年「母」「父音」…発音学講話,岡倉由三郎

であった。批判 わが国だけが、他の諸国と変って「父」「母」「子」という人倫関係の語を当てたのは,全くそのような思索形式から成立していたことが,前掲の諸書,特に林の著でもえる。「父音とは子音を母音に孕まする原声なるがゆえに然いる」と。言うまでもなく,父と母の並存は夫婦であっても子ではなく,いつの間にか「父音」の称呼はすたれ,母音と子音のいわば「母子家庭」となり、これを改めて「熱音」(syllabary)と呼ぶことになって現在を迎えたのである。

というわけで,父なる音と母なる音を合わせて生まれる音だからモーラ(単位の音)を子音と呼んでいたのだ。

また,阿久津智さんの論文にも母音・子音・父音や音節のことがまとめられていて,これが一番詳しいと思う(岡田一祐さんに紹介いただきました。ありがとうございます)。

takushoku-u.repo.nii.ac.jpご著書の方は目次だけ見て項目がないなあとは思ったけど確認してないのでまたいずれ。

ところで『音声学大辞典』の引用には「いつの間にか…すたれ」たとあるが,それはいつなのだろうか。せっかくなのでNDL Ngram Viewerで確認しよう。

図の緑が父音で,1912年頃にはほぼ出現しなくなっている。これは母音(赤)と相関的に動いていた(増減のパターンが一致する)のが,このあたりから完全に子音(青)の方が相関的になっていることからも裏付けられそうだ。

というわけで父なる音の歴史の一端を紹介した。ところで,『音声学大辞典』の最後に「熟音」と書かれていたのに気づいただろうか。これって「音節」のことだと思うのだけど,初めて聞いた。いったいどういうことだ…? 専門用語の旅はまだまだ続く(のか?)

*1:ハヤシミカオミと読むらしい

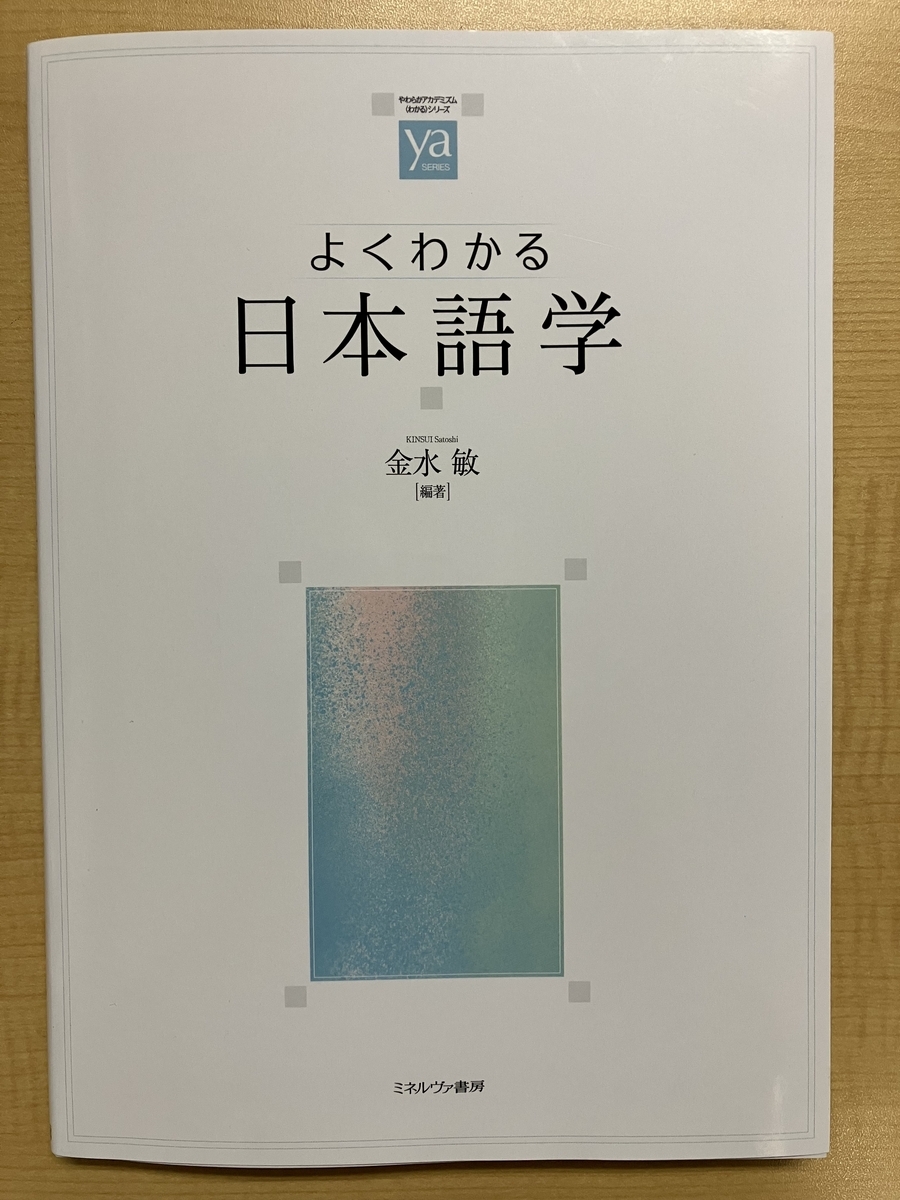

『よくわかる日本語学』ご恵贈御礼

金水敏先生の編集された『よくわかる日本語学』をご恵贈頂いた。

概要はサイトを参照されたい。

www.minervashobo.co.jp

以下,概要として特徴的な点と,特に音声関連の項目について紹介する(誰か他の項目を書いて!)。

本書は刊行が予告されてから高い関心を得ていた。これは私がTwitterで刊行予定を紹介したときも280ほど「いいね」が付いたことからよく分かるだろう。

金水敏(編)『よくわかる日本語学』ミネルヴァ書房 pic.twitter.com/R8ueQApXMu

— まつーらとしお (@yearman) 2024年1月31日

目次は以下のとおり(公式サイトより転載)。

1 日本語の定義

1 標準語・共通語

2 日本語が話される地域

3 日本語の話者

4 日本語の方言・日本系言語

5 日本語の近隣の言語

2 音声・音韻と表記

1 音声・音韻概説

2 母 音

3 子 音

4 音節構造(シラブル・モーラ)

5 日本語のアクセント

6 イントネーション

7 日本語の表記

3 形態論

1 動 詞

2 形容詞

3 名詞述語・形容動詞

4 語彙論

1 語 種

2 和 語

3 漢 語

4 外来語

5 混種語

6 品詞と語彙

7 オノマトペ

8 指示詞・代名詞

9 新語・流行語

5 統語論・文の意味論

1 統語論概説

2 語順とかき混ぜ・省略

3 主節と従属節

4 条件節

5 連体修飾節・準体節

6 格と格助詞

7 主題・焦点

8 動詞文

9 形容詞・形容動詞文

10 名詞述語文

11 取り立て

12 受身文

13 自発・可能

14 使役文

15 アスペクト

16 テンス

17 ムード・モダリティ

18 終助詞と文末イントネーション

19 疑問文

6 文章・文体・表現論

1 口語体と文語体

2 話し言葉と書き言葉

3 位相と位相差

4 話し言葉・書き言葉のスタイル

5 役割語とキャラクター

6 ヴァーチャル方言

7 やさしい日本語

7 言語行動・社会言語学・応用日本語学

1 敬語とポライトネス

2 命令と依頼

3 さまざまなヴァリエーション

4 言語変化

5 方言と共通語化

6 日本語教育

7 国語教育

8 日本語の歴史

1 日本語の起源・系統

2 日本語史の時代区分

3 古代日本語の資料

4 中世日本語の資料(キリシタン資料)

5 中世日本語の資料(キリシタン資料以外)

6 近世日本語の資料

7 近代・現代日本語の資料

8 音声・音韻の変化

9 表記の変化

10 形態の変化

11 語彙の変化

12 指示詞・代名詞の変化

13 ヴォイスの変化

14 テンス・アスペクトの変化

15 モダリティの変化

16 統語構造,構文の変化

17 敬語の変化

18 文章の変化

19 話し言葉の変化

20 標準語の誕生

さくいん

概要は本書のサイトに書かれているのでそちらをご覧いただくとしてここでは私が特徴的だと思った点を3つあげておく。

まず,日本語のバリエーションをかなりカバーしている。第1章「日本語の定義」に日本系言語として日系人の日本語や日本の統治時代の影響による日本語や,パラオ,小笠原,宜蘭の日本語についてそれなりにまとまった量の紹介がある。本書のターゲットとなる入門者,一般読者だとこれらの「日本語」はまずイメージすることがない点で,こういった入門書で扱われたことはとても意義があると思われる。

次に,歴史関連の項目が類書に比べかなり充実している。ひとつに日本語の起源・系統の項目が入ることはかなり珍しいと思われる。この項目は系統論・比較分析の良い入門となっている。また,音声・音韻の変化での資料が非常に充実していて,私のようにたまに授業でこれらの項目を紹介する人間には非常に助かる。

そして,打ちことばやヴァーチャル方言といったSNSを中心としたインターネットでの言葉遣いについても多く取りあげられている。このあたりの分野について研究が揃ってきたこともあるだろうが,入門書でそれなりの分量が参照文献付きで掲載されていると卒業論文やレポートの題材探しをする学生にとって助けになるように思われる。

音声関連の項目では,自然音類を中央に据えて音素を丁寧に同定する方法が紹介されている(第2章1〜3)。よくある入門書の記述(というまとめ方も雑だが)とだいぶ違うアプローチが取られている。また,パラトグラフィーを援用して母音と子音の連続性を論じるのはかなり珍しいと思われる。他に2-4で「初音の補充」として連声ないしはリエゾンと書かれる現象が紹介されている。ここで「初音を欠く音節はすわりが悪いのか」とされているが,音節初音(オンセット)を求めることは聴覚的キューの観点からの説明が有効なように思われる(Wright, Richard (2004) A review of perceptual cues and cue robustness. In: B. Hayesら (eds.) Phonetically Based Phonology.)。

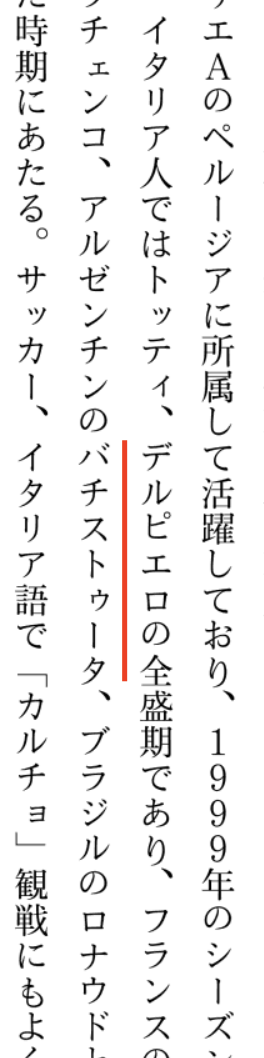

ちなみに「バティストゥータ」(アルゼンチンのサッカー選手)という表記と発音について「バテストゥータやバチストゥータと発音する人はいないだろう」と書かれているが,検索すると「バチストゥータ」は見つかる。

この手の有標な(外来語に特徴的に見られる音声に包含関係があるという主張もある(Ito, Junko and A. Mester (1995) Japanese phonology. In Goldsmith J. (ed.) Handbook of Phonological Theory)。

アクセント・イントネーションは,アクセントの弁別性が有無と位置にあることを丁寧に説明しているところ,およびアクセント表記について書かれているが特徴的である。また,アクセントとイントネーションの相互作用としてよくある説明はイントネーションはアクセントを上書きしないというものだったが,そうでもないという定延利之氏による研究結果を踏まえた記述があるのは有益だと思われる。

さて余談。脚注とかまえがき・あとがきを読むのがけっこう好きなのだが,軽い気持ちで脚注を紹介したらけっこうバズってしまった。わはは。

日本語学の教科書に「イッヌ」というネットスラングが市民権を得た話があって、書きっぷりが良いので見てほしい。こういうのを待ってたんだよ(誰が? pic.twitter.com/MdIBIJlGzT

— まつーらとしお (@yearman) 2024年6月17日

「地頭」っていつから使ってた?

この数年で「地頭(じあたま)の良いヤツには叶わない」とか聞くようになったのはいつだろうかと考えることがあります。調べてみると2007年に出版された『地頭力を鍛える: 問題解決に活かす「フェルミ推定」』という本が広がるきっかけとして大きかったようです。

地頭の意味に疑問

これは単なる私個人の感覚ですが,「地頭」って「鍛えられる」もんなんでしょうか。おそらく地力,地声,地毛のように「ありのまま」のような意味に馴染んでるせいで,「鍛える」とはコロケーションを作らないじゃないというのが頭をよぎります(地顔(素顔のこと)なんてのもあるんですね)。

ちなみにだいぶ前ですが,アンケートで「30歳になった人が地頭を鍛えて良くなるか聞いたところ,4割ぐらいは「ならない」と答えてます。

【直感で答えてアンケート】「地頭」は30代でも鍛えたら良くなりますか?

— まつーらとしお (@yearman) 2021年5月9日

とは言うもののここまで広がってるのだから「鍛えられるもの」としてもまあしゃあないですね。

で,さらに私としてはこの言葉がいつから広がったのかも気になるんで,それを調べてみました。ある言葉がいつから使われたのかを調べるなら『日本国語大辞典』を使います。この辞書は初出例を紹介しているのでとても便利です。でも「じあたま」で調べてもこのようなビジネス的なものはなく,「かつらなどのない状態の頭」が出てきます(あったのか!)。

このようにビジネス用語(っぽいもの)はなかなか語誌を辿るのも難しいところがありますが,大学のデータベースで調べられる限り調べてみました。

タイトルを探す

国立国会図書館サーチでタイトルに「地頭」を付けていた図書,雑誌を探したところ,雑誌記事でヒットした最も古いのは『プレジデント』の2004年の記事。

書籍だともう1年前までさかのぼることができました。

中島孝志 (2003)『地頭が強い人間は仕事ができる: 35歳までに必ずやっておくべきこと』小学館

想像していたより前でした。

本文を探す

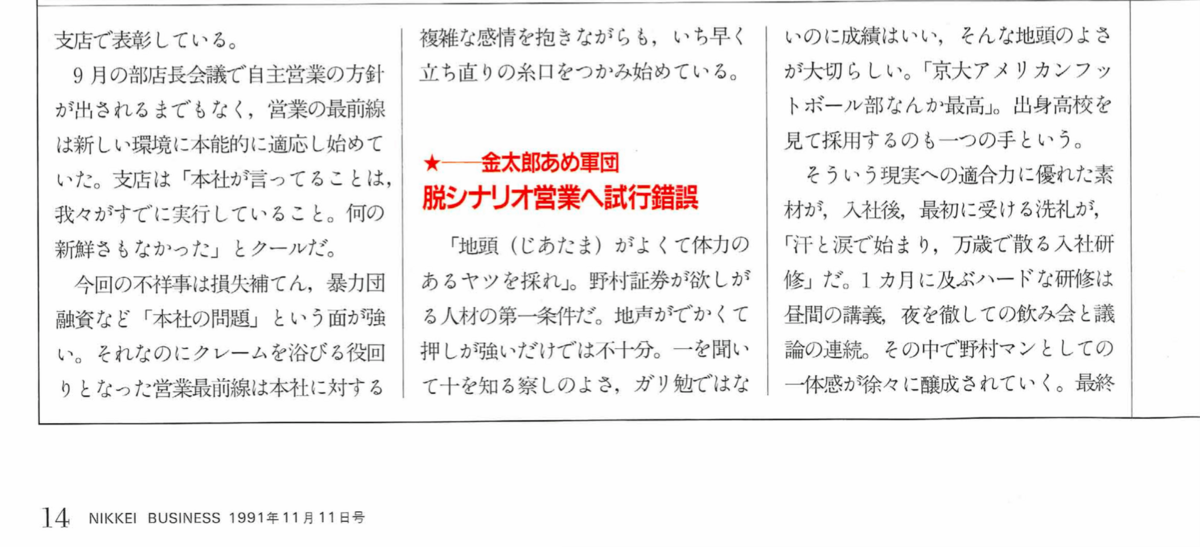

当然のことながら,タイトルより先に本文で使われているでしょうから,それも探してみることに。大学と契約している日経BPの本文検索を利用すると,最も古いのは『日経ビジネス』1991年11月11日号の記事でした。

読むと2行下の「地声」と対比的に使われているようにも見えます。

新聞では日本経済新聞の2001年7月17日掲載のインタビューに登場しています。話し手はレインズインターナショナル社長の西山知義さんです。

” ”を付けていることからこの使い方がまだそこまで一般的なものではなかったことが伺えます。

長島と能登島:杉藤美代子先生に憧れて

この記事は「言語学な人々 Advent Calendar 2022」の1日目の記事として書かれました。

(2022/12/01 8:57追記)「遅下がり」について加筆しました。

柴田さんと今田さん

私の尊敬する言語学者・音声学者のひとりに杉藤美代子先生(すぎとうみよこ,1919-2012)がおります。今ではPraatに代表されるソフトウェアが充実し,音響音声学的な分析はもはや常識となっていますが,杉藤先生は1960年代には機械を用いた音声分析を行っていました。また,企業と協力し,SUGI SpeechAnalyzerという手軽に音響分析のできるソフトを開発していました。

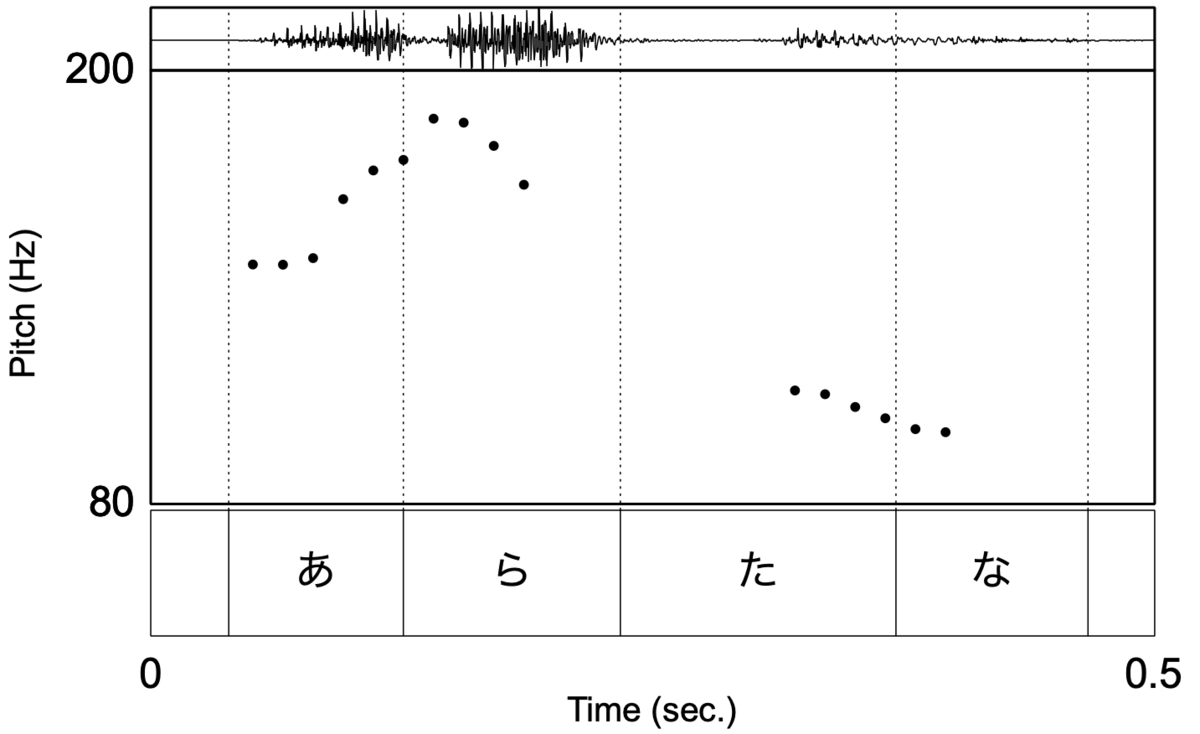

杉藤先生の業績のうち,特にアクセントの物理的動態の分析に関しては他の追随を許さないと言ってもいいと思います。例えば,日本語のアクセントは高さが弁別的であるというのは常識ですが,本当にそう言えるのかは議論があり,イルジー・ネウストゥプニー「日本語のアクセントは高低アクセントか」(1966)では遅下がりという現象を証拠に強弱も弁別的特徴に入れなければならないと主張されています。遅下がりというのは,アクセントの下がり目(核)が分節音(母音)よりも時間的に後ろにずれる現象です。下の図は「ア\ラタナ(新たな)」という発話の音声波形(上)とfo(ピッチ,下)です。これを見ると,アクセントのある第1モーラ*1のアよりも第2モーラのラの方が高く下がり目もそちらにある,すなわちアクセントがあるはずの音節よりも音響上のfoの屈曲点(下がり目)が後ろにずれていることが分かります。しかし,音声を聞いてもおそらくア\ラタナと聞くでしょう。

ここから日本語のアクセントにとって高低(だけ)が本当に弁別的特徴と言えるのか疑問が出ました。

これに対して杉藤先生は1972年の論文「"おそ下り"考--動態測定による日本語アクセントの研究」において,foの傾斜や動き方(動態)を丁寧に観察し,遅下がりが見られるのは第1モーラにアクセントがあっても日本語では強さが伴わないこと,第2モーラが下降動態のときに第1モーラに下降があると聞こえることを示しました。さらに,録音した音声を切り取り合成した音声を用いて(これ,1970年代初頭の発表なんですよ!),強さを変えても聞こえに変化がないことを明らかにしました。

このように,杉藤先生は日本の音響,知覚実験に基づく音声研究のパイオニア的存在とも言えます。そんな杉藤先生は7冊の著作集が刊行されていて,そのひとつが『柴田さんと今田さん』というものです。これは1982年の論文を改訂した「柴田さんと今田さん:語音とアクセントの関連」に基づいています(1998年刊行)。

この論文は先ほどのような音響・知覚実験ではなく,ご自身のアクセント調査から,子音や母音といった語音とアクセントの配列に相互関係を見出しています。

東京や大阪の人なら「柴田さん」と「今田さん」に見られる発音上の違いが大きく2つあることが分かるでしょう。ひとつは「田」の発音が「タ」になるか「ダ」になるかです。タとダの違いは清濁と呼ばれるもので,特に複合語の後ろの要素になったときに清音から濁音に変わる場合には連濁と呼ばれます。もうひとつの現象はシ\バタさんのようにアクセントがある(下図では頭高アクセント)か,イマダさん ̄のようにアクセントがない(下図では平板アクセント)かです。ちなみに私の知る限りだと長崎や天草本渡方言でもアクセントの区別があります。

この論文のすごさは国立国語研究所の先駆的名論文翻訳シリーズのひとつとして英訳化されていることからも分かるかと思います。

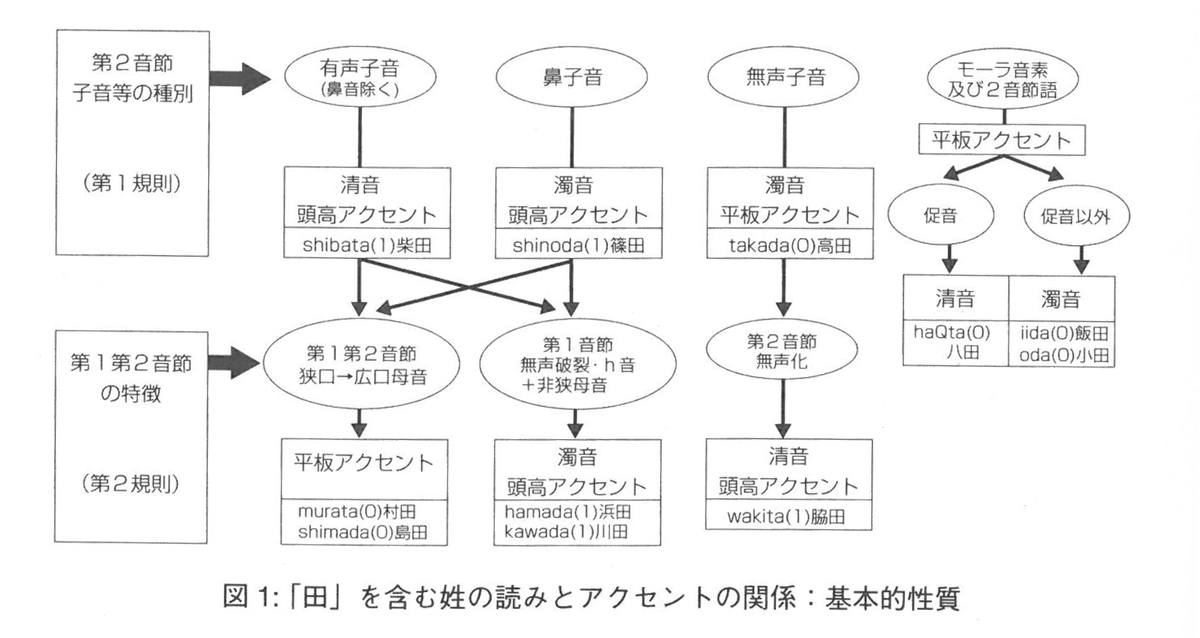

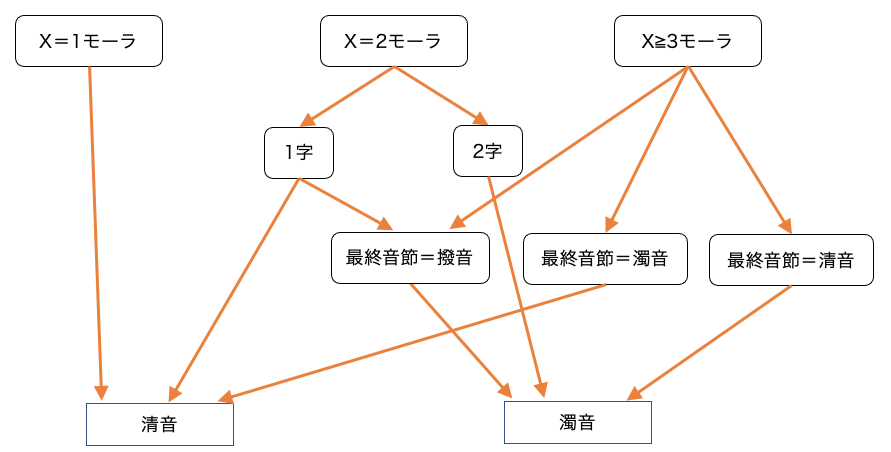

この論文では「田」の前に付く言葉の音の配列によって,田の清濁や全体のアクセントが決まると主張しています。「田」の清濁とアクセントについて,杉藤論文を受けてより多くのデータに基づいて書かれた佐藤大和「音韻およびその配列とアクセント:「柴田さんと今田さん」その後の考察」(2006)は次のようにまとめています。

図だけでは少し分かりにくいかもしれないのでいくつか例を示します。まず,タイトルにある「柴田」であれば,第2音節の子音は/b/,すなわち有声子音になるので「田」はtaで頭高アクセント(○\○○)となります。次に,今田のように第2音節が鼻音/m/の場合,第1規則で濁音daと頭高アクセントの組み合わせになることが期待されますが,次に第1第2音節の特徴のうち狭口(i, u)→広口母音(a)という組み合わせ(今=ima)に該当するため,平板アクセント(○○○ ̄)となります。

こういった交替があるのは第2音節が有声子音か鼻子音のときに限られます。例えば「深田」も/fuka/という狭口→広口母音という組み合わせですが,第2音節が無声子音/k/であるので母音に関する第2規則は適用されず濁音と平板アクセントの組み合わせフカダ ̄となります。

「島」でデータを作ったので分析してみた

このように,「田」の清濁やアクセントはその前に来る音節の情報を組み合わせて決まります。それでは杉藤論文や佐藤論文で指摘された語音と濁音・アクセントの関わりにはどれだけ日本語音韻論の中で一般性を持つのでしょうか。これを検証するには「田」の他に同様の現象を探すことがひとつの手掛かりになります。

その手掛かりになるかと思い,私は(姓ではなく)地理の「島」についてデータを作ったので,その結果をごく簡単に報告します。ただ,まだこの分析は始めたばかりで結果ははっきりと出ていません。また,アクセントの問題については今回資料が揃わないのでほぼ扱わず,清濁に集中します(ごめんなさい)。

データとして「●●島」の読み方が必要となるので,「島日より,旅日より」というページにある日本の離島一覧を利用しました。

shimatabibiyori.comこれをエディタで整形して読み方の情報を得たほか,いくらかの音韻的な情報を加えました。このデータは以下のサイトで公開しています。

それでは「島」の清濁を見ていきましょう。

長さが大事

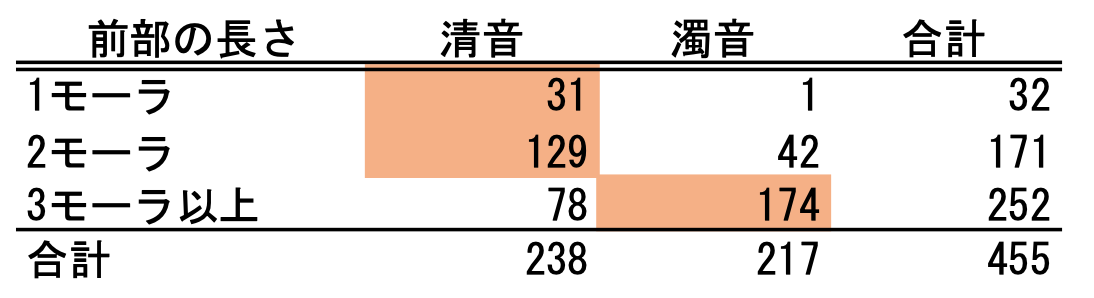

「島」の場合,第一に長さの効果が見られます。前の長さに注目して数えた結果が下になります。

「島」の前が1モーラの場合,「小島(おしま)」や「端島(はしま)」のように31例が清音,ただ1つ愛媛県の「戸島(とじま)」だけが濁音になります。ただし高知県の戸島は「としま」と清音なので例外的と言ってもいいかもしれません。また,前が2モーラの場合も,「稲島(いねしま)」や「大島(おおしま)」のように129例が清音,「犬島(いぬじま)」や「詩島(うたじま)」のように42例が濁音と清音の傾向が強いです。前が1モーラのときに比べて濁音の例が増えています。最後に,前が3モーラ以上の場合,清音が78例,濁音が174例と濁音が優勢です。前が2モーラ,3モーラの場合についてもう少し見ていく必要があるでしょう。

字数の効果

それでは前が2モーラで島が濁音になる場合の傾向を見ていきます。実は42例のうち「能登島(のとじま)」や「保戸島(ほとじま)」のように前が2字からなるものが22例を占めます。それに対して前が2モーラで2字の場合,清音になるのは22例で,半々となります。半々ではどちらになるか分からないじゃないかと思う人がいるかもしれませんが,2モーラでは清音が優勢なので,全体の傾向から考えるとこれは特異な分布です。さらに分析します。この清音になる22例のうち,後で言及する規則により清音となると説明できるものが14例あるので,「2モーラ2字なら濁音」という規則の例外と言えそうなのは8例です。

このように,2モーラの場合には字数の効果も見られるわけです。ちなみに2字であることでなぜ濁音になるのかは少し難しいです。推測になってしまいますが,前が3モーラ以上のときように「長く」感じて濁音にしたのかもしれません。

撥音は強い

他の効果として強いのが撥音(ん)です。「島」の直前が撥音の場合,長さにかかわらず全ての例が濁音すなわち「じま」になります。日本語で撥音の後ろは濁音になりやすいことはよく知られており,それがここでも成り立つわけです(当然「田」にも成り立つ)。

濁音嫌いの濁音

前が2モーラ1字(127例)のときの「島」の清濁に強く影響するのは2音節目の清濁です。「帯島(おびしま)」や「長島(ながしま)」のように2音節目が濁音の場合,14例全てが清音になります。つまり,濁音は直後に濁音が来ることを嫌います。これは似たような傾向がやはり日本語全体で見られます。例えば外来語のチーム名(ス・ズ)を考えたとき,英語のルールとは異なり「カブス」や「ブレーブス」のように濁音で終わるときには「ス」がつきます(この現象は立石浩一先生が最初に指摘)。

濁音の連続を嫌う傾向は前が3モーラ以上の場合についても言えます。前が3モーラ以上で第2音節が濁音の場合,清音が25例,濁音が18例です。少し弱い傾向に見えるかもしれませんが,清音で終わる場合には清音が53例,濁音が144例と反対の分布になることから支持できるかと思います。

濁音を嫌う個別のケース

前が3モーラ以上の清音では「島」は濁音となる傾向があります。最後に,それでも「島」が清音になるの場合を見ておきましょう。ひとつは「能古島(のこのしま)」や「生野島(いくのしま)」のように前が「の」の場合です。これは「の」を「私の本」や「大学の成績」のような属格という意識が影響したためと思われます。実際「湯ノ島」や「中之島」のようにそれ由来と思われるものが散見されます。

また,「伊豆大島(いずおおしま)」や「奄美大島(あまみおおしま)」のように「大島」が付いている場合も清音になります。もともと「おお」は全て清音となるので,それが出てきているケースです。

「おお」については発音上同じはずの「おう」は「奥武島(おうじま)」のように濁音となっているのと対比的なところが少し面白いと思います。ちなみにこういう母音を伸ばす音を長音と呼びますが,「田」の場合は長音の後ろは原則濁音ですが,例外的に「大田」は清音となり,やはり共通しているのも面白いところです。

まとめと今後の見通し

以上のように,「島」の清濁を決める条件は「田」の場合よりもやや複雑でした。それでも「濁音の連続を嫌う」「撥音の後ろは濁音のみ」という点は共通して見られました。これらの結果の一部をまとめると下の図のようになります。

はじめにも書いたとおりここの分析はアクセントを入れていません。「島」の場合もアクセントと清濁に相関があるのかはしっかり複数の話者に調べて検討する必要があるでしょう。また,母音についても考慮していない点は気になります。最後に,人名の「島」とも分布が違いそうで,異同もあるのかは確かめる必要があるでしょう。その場合,なぜ地名と姓で異なるカテゴリーを作るのかを考える必要があるでしょう。

*1:韻律の単位で,日本語だと言葉の長さを数えるときに使われやすく,ほぼカナ1文字に相当する

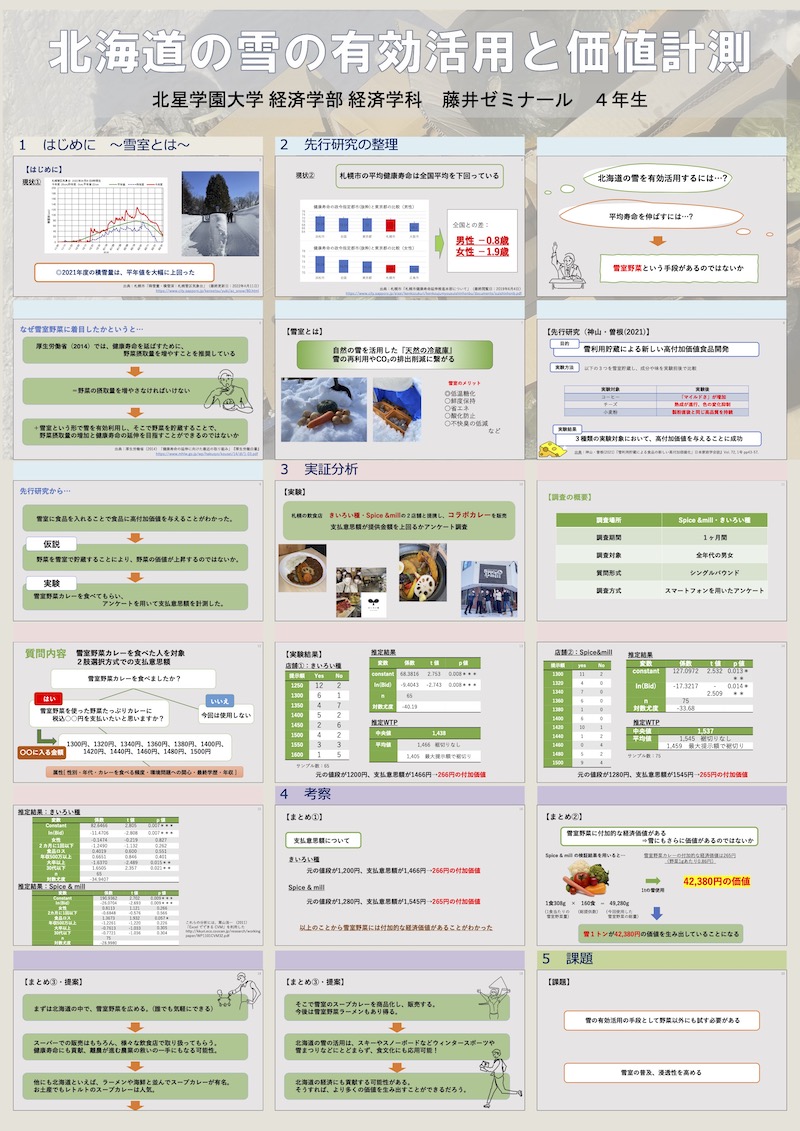

北星アカデミックサロン2022の記録

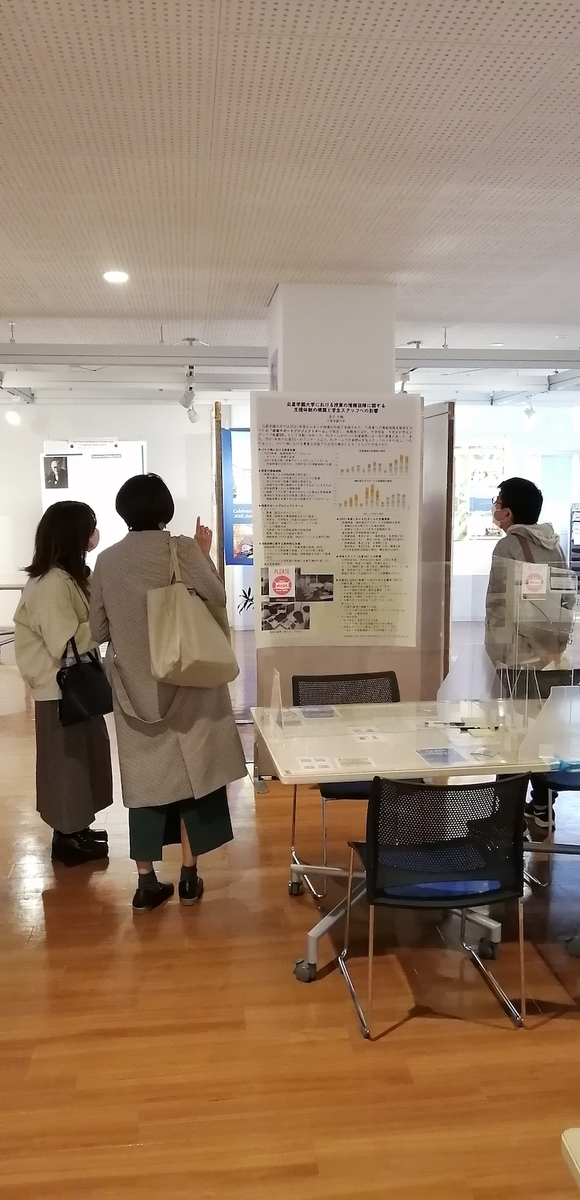

勤務先の北星学園大学で10月10日に行われた星学祭(大学祭)にて「北星アカデミックサロン2022」という研究展示イベントを行いました。

researchmap.jpこのイベントは私自身のアウトリーチ実践研究の一環としてやっているのですが,趣味でやってるのも否定しません。昔からお祭り好きですから。ちなみに前回の記録はこちら。

コロナ禍に入り星学祭が中止だったりオンライン開催だったりでこのイベントもお休みしていたのですが,今年は無事に現地開催されたので参加申込しました。

イベントの内容は「研究ポスター展示」と「ミニセミナー」からなっています。研究ポスター展示は大きく分けて「研究紹介ポスター」,「過去の発表ポスター」,「授業プロジェクト等のポスター」の3種類があります。テーブルに付せんを用意し,そこに感想などを書いて貼り付けてもらうようにしました。いくつか書いてくださり感謝です。

「ミニセミナー」は自分の研究などを一般向けに話してほしいというゆるい(雑な)お願いをしました。実はこの来客数の伸びに悩んだのですが,最後のセミナー(髙橋あすみ先生)はけっこう見てくださったと思います。

だいたいの運営方法は前の記事(note)に書いたので,今回の記事は反省や次にどうしたいかという備忘録になります。

来客数の減少対策

星学祭全体がどうか分からないし,私も特別記録をとっていないのですが,体感では2〜3割ほど来客が減ったように思います。ひとつに会場としていたセンター棟も含め館内の飲食が禁止だったことがあります。私がセンター棟を使う理由の1つが,来客者が出店で買ったものを食べる場所,つまり休憩所として使われていたことがあります。研究展示を積極的に見に来てくれる人の数は期待できないでしょうから,「ついでに」見てくれることを期待したわけです。

しかし,今回見ていた限り休憩所として使ってくれる人そのものが減っていました。2019年から何かを変えたわけではないのですが,パンフレットに「館内飲食禁止」のように書かれたこととか響いているのかなと思いました。

コロナ対策として考えると,カフェもとなりにあるのだから,交渉の余地がありそうです(そういう対策がなくなるのがベストなのは言うまでもない)。もっと言うと,例えば熱湯やコーヒーだけ用意して積極的に休憩所としても売り出すとかも考えた方がいいのかもしれませんね。まさにサイエンスカフェです。

動画の活用に活路を見出す?

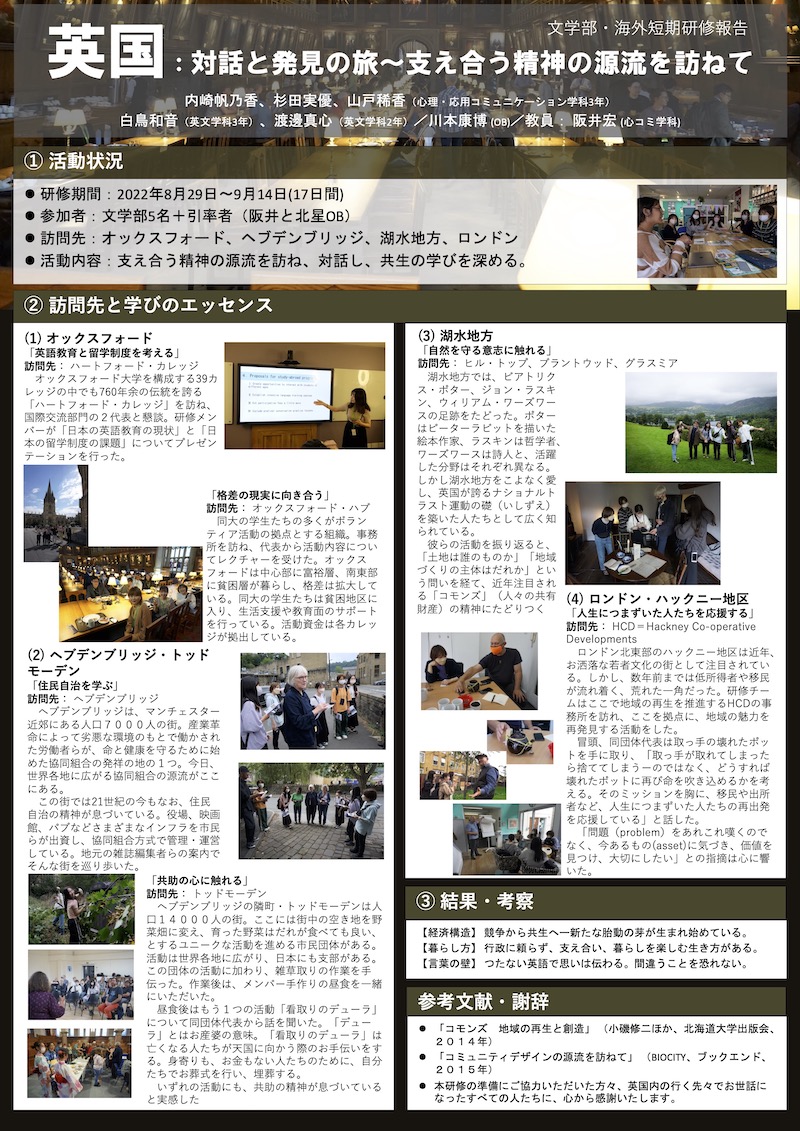

今回,阪井宏先生が海外短期実習の報告としてポスターと動画を出してくださいました。ちなみにポスターは学生の書いた原稿をもとに松浦がデザインしてます。ふふん。

なお会場には大型スクリーンとモニターがあり,モニターを使って動画をループ再生していました。モニターは音声が出ているのもあり,けっこう足を止めて見ている人がいたと思います。

はじめは阪井先生の動画だけ流していたのですが,複数あるほうがいいかと思い直し,私の研究紹介動画も入れて順番で再生するようにしました。

考えてみたら,オンライン授業やオンライン発表で研究者の動画作成スキルは上がっているのですから,それを活用して例えば5分以内で動画を作ってもらいそれを提供するなんていうのもやってみたらいいのかもしれません。

学生による研究プロジェクトを掘り起こす

上に書いた阪井先生の他にも学生主体の研究を出してくださったケースもあります。経済学科の藤井康平先生(環境経済学)のゼミが作成したポスターがそれにあたります。これも頂いたスライドを私がデザインしました。ふふん(しつこい

学部生の研究発表だって大学の研究ですし,最近は学生だけで国際学会に発表するケースなんてのもあります。

www.hokusei.ac.jpこういった活動を紹介してもらうというのももっと広げたいところです。

来場してくださった先生と話したのですが,実は北星にはゼミの中やゼミをまたいで複数のプロジェクトが動いていることがあります。私が把握できているものでは例えば経営情報学科の鈴木克典先生のゼミには清田区の飲食店を紹介するInstagramアカウントを運営したり,東北応援イベントを開催していたりします。

こういったプロジェクトはともすると"いわゆる研究活動"とは別のものと切り離されがちですが,事前に状況等を把握し,計画,実行,ふり返りしていく過程はまさに研究ですし,それを発信することには十分「研究のアウトリーチ」としての価値はあるでしょうから,勧誘していきたいですね。

研究へのたどりつき方ガイド(試作版)

北星の学生ってなかなかやるんですよ

勤務する北星学園大学には学生の自主的な活動に対してお金を出すしくみがいくつかあります。

cgw.hokusei.ac.jpこの助成に採用されると活動資金が出るのですが,その代わり年度末に活動内容を報告します。今日はその報告会がありました。

cgw.hokusei.ac.jp発表された3件の活動はどれもすばらしいもので,私自身が学部生だったときよりもよく勉強しているなあということがよく分かりました。だって,例えば学部生で国際会議に参加(聴講)するなんて僕のときには考えられませんでしたから。

研究までたどりつくと(もっと)よかった

さて,その中のひとつに「規格外野菜の廃棄を減らすための啓蒙」とでも言うべき取り組みがありました。これは実習授業の中で出てきた社会的な問題について自分たちで考えて取り組みを行ったもので,こういうことができる人を本当に尊敬します。

今回の発表会は匿名チャット(slido)を使って質問ができたのですが,私の方からは(匿名だったのだけど)「海外での規格外野菜の廃棄に対する取り組みはあるのか?」と関連して「規格外野菜を英語で何と呼ぶのか」という質問をしました。はい,これ,発表グループが2年生だったことを考えるととてもレベルが高いというか意地悪な質問です。意図を書くと,「規格外野菜が問題になっていることを農家での実習で知った」というところで,もう少し空間的な視野を広げてもいいよなあということがありました。それなら日本の他の地方について聞いてもよかったですね。

そんなわけでこれには「分からない」という回答でした(分からないときちんと言えることは良いことですよ)。ただ1年生にレポートの書き方を通じて研究入門的な所作とでも言うのかそんな科目を担当している身としてはもうちょっと自分の回りで生じた疑問を研究に繋げてほしいなあとは思います。でもそれってきちんと言語化して教えてないというのも否定できません(ごめん)。なので,そのざんげとともに,私だったらこうするということをメモ代わりに書いておきます。

Googleであたりを付ける

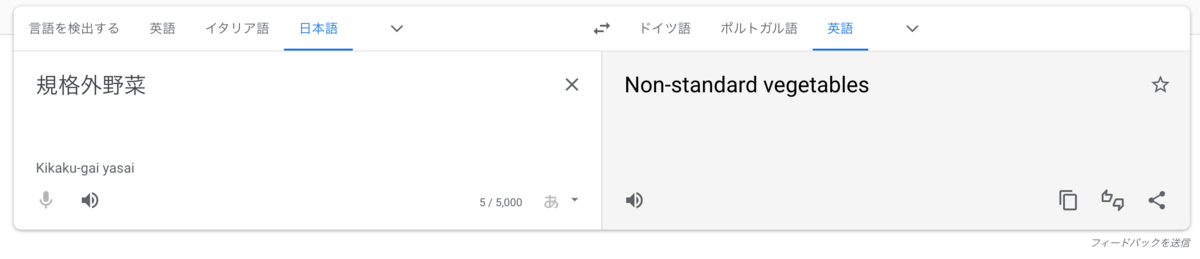

分からなければGoogleさんに聞くというのは基本としてあります。でも単に「規格外野菜」と検索しても,信用できるか分からない情報も含まれてしまいます。今回は英訳を知りたいのでGoogle翻訳を使う手があります。早速検索すると"non-standard vegetables"という訳語がヒットします。

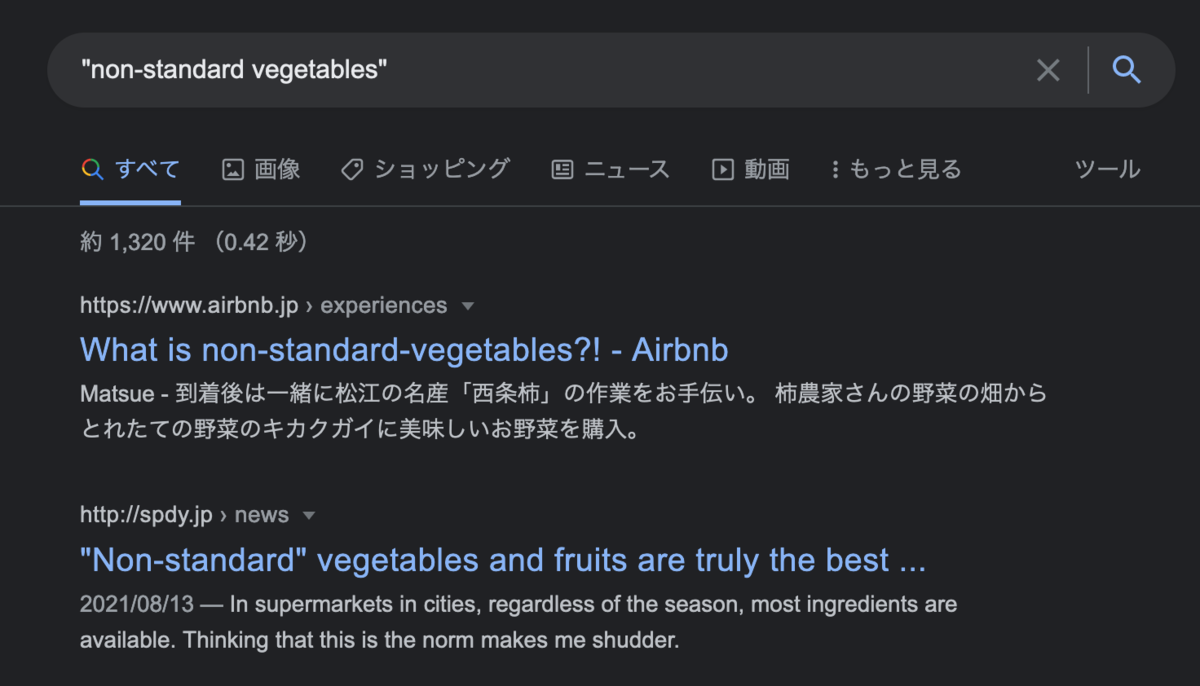

そして出てきた訳を今度は検索します(このとき" "で囲むとフレーズ検索といって,ひと固まりにして使ってるものだけヒットします)。すると,1320件ヒットしました。でも日本のサイトが最初に出てきており,ちょっといいのか疑問です。

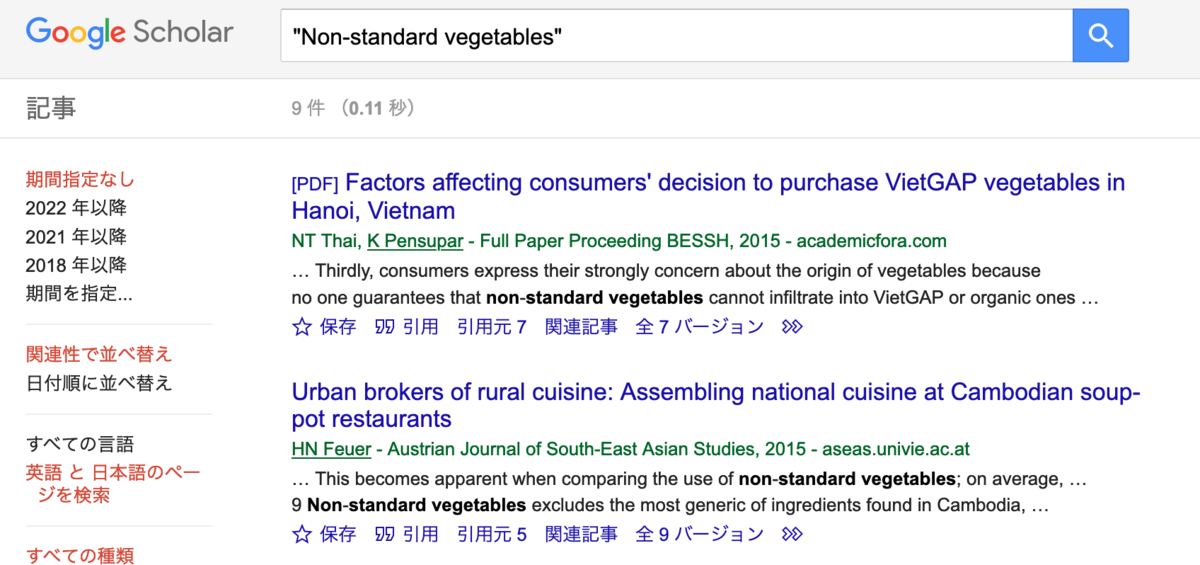

もう少し信頼性の高いものを探したいので,研究に関するものに絞り込みたいです。こういうときは2つやり方があります。1つは検索キーワードに research を足した上で site:.edu というのも入れます。こうするとキーワードに関する研究を大学や研究所(学術機関)のサイトからに限って探します。もちろん日本語でも「研究 site:ac.jp」を足せば同じことができます。そうしたところ,検索結果は2件でした。

さすがにこれだとちょっと心許ないですよね。ここでもう1つの方法も使ってみます。それはGoogle Scholarで検索するというものです。Google Scholarは論文などの学術資料から検索するサービスです。これで同じように"non-standard vegetables"を検索すると9件ヒットしました。

学術資料で9件というのは,個人的には結果としてかなり微妙に思います。つまり,最初のGoogle翻訳結果がちょっとあてにならないという判断でいいということになります。

そうしたら次にどうするかというと,素直にGoogle検索でキーワードに「英語」を付けて検索します。実はこれで検索してもGoogle翻訳を一緒に出してくれることが多いです。そうするとWeblioのような辞書ではimperfect vegetablesが使われていたり

どなたかが解説しているページではodd bunch vegetablesという訳語がありました。

以下ではodd bunch vegetablesを使っていきましょう。同じように research site:.eduを付けてみると,フレーズ検索は「なし」となるのですが,通常検索で6万件近くヒットします。

最初にヒットしているのがacademia.eduという論文等をアーカイブできるサイト(研究者用SNSみたいなもの)ですし,2つ目には論文っぽいものがヒットします。

論文を見てみる

論文にも信用できるものとそうでないものはありますが,一般的なサイトよりも信頼性は高いとみていいケースが多いので,これを使います。論文(ちなみに博士論文でした)のPDFを実際に開きます。

「なんだか難しそう」という気持ちをグッとこらえて下を見ていくとabstractというものが出てきます。これは論文の要旨(概要)を書いたものです。

もちろん英語が読める方はこれを読めばいいですし,そうでなければここでDeepLにコピペします(私も分野外なのでそうします)。

これを読むと,規格外野菜の消費促進のために提案がなされていることが分かります。これで一応海外の事情について少し情報を入れることができました。また,規格外の食品に対してugly foodという訳語がありそうだということも分かりました。

あとは例えば,ugly vegetables にするとか,usなど地域を足す,potatoのような具体性のある言葉を加えるなどキーワードを広げていくといいですね。

まとめ

こうやって検索技術を駆使して自分たちのキーワードの空間的・時間的な広がりを確かめてもらうと,調べたいことややろうとしていることのレベルがもう一段階上がると思います。まあもっともこれを学部2年生に求めるのは酷なのですが…でも期待したくなっちゃうんですよね,よい発表でしたから。

ちなみに,ある程度良さそうな論文を調べる方法はほとんど書いていません。特に日本語では紀要という審査なしで公開できる論文が多くヒットします。そのあたりを考慮する必要があるのですが,それについてはまた改めて紹介できたらと思います。